|

|

| 平沢弥陀の杉の脇に建つ「旧だるま堂」 |

「だるま堂」は、蔵王町平沢地区に根付く安産祈願の民間信仰「だるま講」の中心となるお堂です。平沢弥陀の杉の根元に建っており、来年度、杉の枝に支柱を設置する事業を行うために移転することになりました。地元では、移転を機に新しいお堂を再建することにし、古いお堂は解体処分することにしました(トピックス「だるま堂再建成る!」をご覧下さい)。

そこで、町教育委員会では、地元の方々の協力を得て古いだるま堂の内部調査を実施しました。

調査の結果、解体される旧だるま堂が明治15年(1882)に再建されたものであること、施主の五十嵐ぶん水が「二代目」を名乗っていたこと、お堂内部に安置されていた石製のご神体が幕末期の作であることなどが判明し、これまで明治初期とされていただるま講の開始時期が幕末期まで遡ることが確かめられました。また、奉納された数々の絵馬や旗、什器などの施主の多くが、お隣の柴田郡の人々であったことなど、だるま講の広まりを把握する手がかりを得ることもできました。

詳しい調査結果は来年秋の文化財展(13)「五十嵐ぶん水とだるま講(仮)」にて公開しますが、ここでは、ご神体について少々解説します。

だるま堂内には、三柱のご神体が安置されていました。いずれも石製で、正面向って左には球状の石(仮に「玉石」と呼びます)、右には達磨(仮に「安産達磨尊」と呼びます)、中央奥には達磨に巻きついた龍を浮彫りにした石社「龍巻達磨尊」が並びます。「玉石」の台座石には「混沌界」、「安産達磨尊」の台座石には「胎内界」と彫られています。これらは、だるま講で独自に信仰されていた「生命の摂理と受胎妊娠」を象徴しているものではないかと考えています。また、「龍巻達磨尊」は、初期のだるま講の印章にも用いられていた図案で、やはりだるま講独自の信仰の象徴だったのだと思われます。きわめて独創的な安産信仰であるだるま講の真髄を示すのが、これら三柱のご神体なのでしょう。

|

|

|

|

| 解体に先立ち、神抜きのご祈祷 |

|

旧だるま堂の内部。幕と祭壇によって、

ご神体は隠されています |

|

|

|

| 祭壇の中央に置かれていた鏡 |

|

この鏡は、柴田郡の講中が

奉納したものです |

|

|

|

| 球体に乗った神像 |

|

神像の裏には、

嘉永4年(1851)の年号が! |

|

|

|

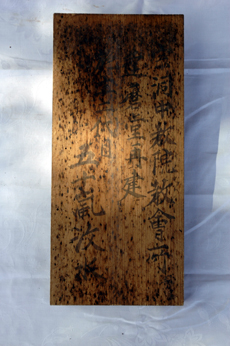

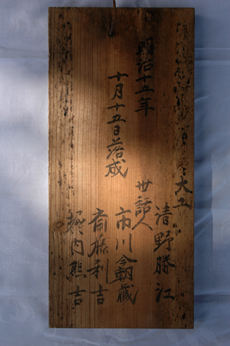

棟札。「達磨堂再建

施主 二代目五十嵐ぶん水」と記される |

|

棟札の裏には、

明治15年(1882)の年号が見える |

|

|

|

奉納されたのぼり。現存最古のもので、

大正15年(1926)の年号がある |

|

内部の物品調査終了。お疲れさま! |

|

| 旧だるま堂を解体してあらわになった、三柱のご神体 |

|

|

|

「玉石」。直径約90cm。もともと丸い石を

部分的に加工して仕上げたようです |

|

「玉石」の台座石に刻まれた

「混沌界」の文字 |

|

|

|

「安産達磨尊」。高さ80cm。

台座石に「胎内界」と彫られています |

|

「安産達磨尊」の背面。「五十嵐英六郎

英允/男医師同苗 ぶん水/

慶応三丁卯年」と刻まれる |

|

|

|

「龍巻達磨尊」。社の高さ68cm。達磨尊に

巻きついた龍が浮彫りされています |

|

「龍巻達磨尊」の背面。

「五十嵐氏敬建」と彫られています |

|

|

|

「安産達磨尊」の脇に置かれていた

ミニチュア達磨尊 |

|

「玉石」の脇に置かれていた

ミニチュア玉石 |

|

| 「玉石」「安産達磨尊」「竜巻達磨尊」に、「だるま塚」、そして「だるま杉(弥陀の杉)」・・・「だるま講」の信仰のよりどころをワンショットに収めました。空前絶後、このときにしか見ることができなかった貴重な光景です。 |

| 平成21年12月18日更新<Y> |