|

ここ数年、町内で遺跡の発掘調査が行なわれる機会が増えています。発掘現場を目にした人も多いのではないでしょうか。

「遺跡の発掘調査」と聞けば、野外で住居跡を調べたり、土器を慎重に掘り出したりする様子を思い浮かべる人は多いと思います。

でも、発掘調査の後、掘り出した遺物はどうなるのでしょうか?

|

|

|

野外での発掘調査が終わった後にも、その成果を報告書にまとめるための様々な作業が待っています。 |

発掘調査の「その後」の経過はあまり知られていません。

遺跡の発掘調査の後には、その遺跡でいつ頃、どんな人が、どんな暮らしをしていたのかを知るための、とても大切な作業が待っているのです。

ここでは、遺跡での発掘調査の後に行なわれる整理作業を紹介します。発掘調査で出土した土器などの遺物が、どのように整理され活用されるのかを、作業の流れに沿って説明していきます。

|

|

|

|

| 発掘調査で出土した遺物はすべて文化財整理室へ持ち込まれます。持ち込まれた遺物は、水洗いをして付着した土を丁寧に洗い落とした後、出土した日付や場所の情報を記入します。この作業を「注記」と言って、遺物の観察の妨げにならないように細い筆を使って小さな文字で書き入れます。 |

| |

|

|

|

| 注記した遺物は、出土した場所(竪穴住居跡、溝の跡など)や種類(土器、石器など)ごとに分類します。分類した遺物は机の上に並べて、土器であれば同じ土器の破片を集めてつなぎ合わせていきます。破片どうしの厚さや文様、色調などを手掛かりに組み合わせていく作業は、さながら立体ジグソーパズルのようです。 |

| |

|

|

|

| 接合した土器は、すべての破片が揃っていることは稀です。展示などで使用しても壊れることがないように、破片の足りない部分にネットを入れて補強をし、全体の形が分かるようにセメントを用いて修復します。破片が残っている部分の状態を良く観察して、全体の形を修復する作業は、とても高い技術を要する作業です。 |

| |

|

|

|

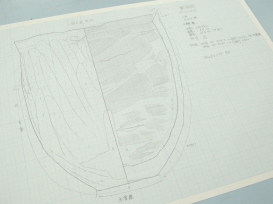

| 接合・修復した土器は、専門知識を持ったスタッフが観察をして、形や大きさ、厚さなどのほか、表面に残されている作り方や使われ方などについての様々な情報を読み取ります。観察で読み取った情報を基に、実測図を作成します。実測図は決められた記号やルールに基づいて描かれるもので、専門知識を持った人であれば実物を見られない人でも必要な情報を読み取ることができるのです。 |

| |

|

|

|

| 実測してできあがった図面をトレースします。下の図が透ける特殊な紙(トレーシングペーパー)を実測図の上に重ねて、報告書の図版として必要な情報を選択し、特殊なペンでなぞる作業です。完成した図はそのまま報告書の図になるので、慎重さと高い技術が必要になります。また、発掘現場で作成した竪穴住居跡などの遺構は、パソコンを用いてトレースを行います。 |

| |

|

| 出土遺物の観察結果や作成した実測図などを基に、発掘調査の結果をまとめた報告書の本文を執筆します。遺構や遺物の分析から導き出された遺跡の年代や集落の様子などについても記載します。執筆した本文と遺構や遺物のトレース図、観察表、写真などをパソコンでレイアウトして報告書の版下を作成します。 |

| |

|

|

|

|

こうして出来上がった報告書の原稿を印刷所に依頼して印刷・製本します。報告書は、全国の研究機関や大学、図書館などに配布して研究資料として活用してもらいます。もちろん町の図書館にも収蔵され、蔵王町の歴史を調べる町民の方々へどんな遺跡が発掘されたのかをお知らせしています。 |

| |

|

|

|

| 出土した遺物や発掘調査の記録類は、教育委員会が永久保存します。研究者などの求めに応じて公開しているほか、発掘調査の成果をお知らせする文化財展などを開催して町民の皆さんにご覧いただいています。 |

遺跡の発掘調査は、研究のために行なわれる場合と、工事などで壊されてしまう前にどのような遺跡だったのかを記録に残すために行なわれる場合とがあります。

全国では年間1万件の発掘調査が行なわれていますが、残念なことにその95%は工事などで遺跡が壊されてしまうことを原因としたものなのです。

遺跡は、工事などで地面を掘り返してしまうと、二度と元には戻せないものですから、そのままで保存することが一番です。ところが、道路や家など、現代のわたしたちの生活にとって必要なものを作るために、どうしても遺跡を壊さなければならない時もあります。

そのような時には、工事の前に発掘調査をして、竪穴住居跡や土器、石器などが、遺跡のどこに、どのような状態で残されていたのかを詳しく調べます。調べた結果は発掘調査報告書にして多くの人に知らせ、出土した遺物は大切に保管していきます。

工事によって遺跡が失われてしまうのはとても残念なことですが、発掘調査をしたことで大昔の人々の暮らしぶりが分かるという一面もあります。

教育委員会では、発掘調査の結果を多くの町民の皆さんにお知らせし、大昔の暮らしぶりに触れることで郷土への愛着を深めてほしいと考えています。

発掘調査報告書は、失われてしまった遺跡の価値を将来まで語り伝えるための、大切な記録なのです。 |

| 平成22年2月25日更新<M> |