|

|

| 榊流東根神楽(奉納神社:愛宕神社 伝承団体:榊流東根神楽保存会) |

|

明治25年、東根地区の若者有志が地元の愛宕神社に神楽を奉納しようと、柴田郡入間田村(現在の柴田町槻木)八雲神社の入間田榊流神楽より教えを受けました。彼らの4年にわたる修練の末、明治29年に宮城県神社庁より神楽免許が交付されたそうです。神楽組の活動は太平洋戦争によって一時中断に追い込まれましたが、戦後まもなく三代目に伝承され、現在四代目の人びとによって継承・保存されています。

東日本大震災によって愛宕神社の神楽殿が全壊しましたが、このほど地元東根地区の人びとの手によって再建され、真新しい神楽殿で3年ぶりに神楽が奉納されました。 |

|

町内に伝わる神楽と奉納日 八雲神社神楽(1月14日、10月第3土曜日)、白山神社神楽(1月14日、8月19日)、榊流東根神楽(7月第4土曜日)、宮刈田嶺神社神楽(1月14日)、平沢榊流神楽(8月14日)、小村崎榊流法印神楽(旧暦6月14日に近い土曜日) ※奉納日はその年により変更される場合があります。詳しくは各神社へご確認ください。 |

|

|

|

|

|

|

|

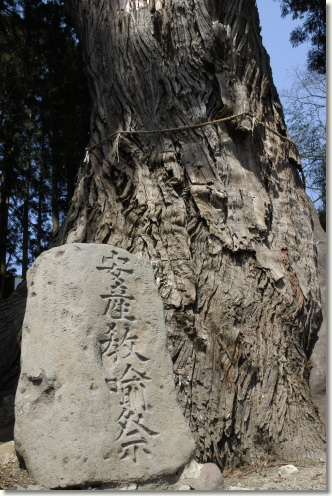

平沢弥陀の杉(ひらさわみだのすぎ・宮城県指定天然記念物)は、樹高約45m、幹周り約10mという巨木で、樹齢およそ900年と推定されています。明治時代、産科医の (ぶんすい)がこの地で「だるま講」という安産信仰を広めたことから、地元では「だるま杉」として親しまれています。周辺には臨月の妊婦のお腹をかたどった「だるま塚」や、「村役方、この大杉を永世伐らせないで下さい」と刻んだ「戒石銘(かいせきめい)」など (ぶんすい)がこの地で「だるま講」という安産信仰を広めたことから、地元では「だるま杉」として親しまれています。周辺には臨月の妊婦のお腹をかたどった「だるま塚」や、「村役方、この大杉を永世伐らせないで下さい」と刻んだ「戒石銘(かいせきめい)」など が建立した数々の石碑が残されています。 が建立した数々の石碑が残されています。

平成20年5月に弥陀の杉の大枝が折れてだるま堂社務所が全壊しましたが、「平沢歴史の郷づくりの会」(佐藤譲会長)による「平沢弥陀の杉周辺整備事業」で弥陀の杉の樹勢回復や支柱設置、だるま堂再建などの周辺整備が行なわれ、魅力的な史跡スポットとして生まれ変わりました。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 蔵王町宮地区の刈田嶺(かったみね)神社は、町内でもいち早く桜が開花し、蔵王の山懐に春の訪れを知らせてくれる場所のひとつです。奥州街道と羽前街道との分岐点に栄えた宮宿。江戸中期には78軒の町屋が並んでいました。近代以降は商家が多く立ち並び、今もいくつかの土蔵や店蔵などが残されています。その歴史ある街並みに面して静かに佇む刈田嶺神社。平安時代に編まれた「延喜式神名帳」に記された由緒ある神社です。江戸時代には刈田郡総鎮守として広く人々の崇敬を集めるとともに、伊達家家臣片倉家(白石城主)の厚い庇護を受けました。参道に植えられた十数本のソメイヨシノが、この季節、道行く人びとの目を楽しませます。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

前烏帽子岳の山麓、みやぎ蔵王えぼしスキー場のゲレンデ脇に立つスギの古木は、蔵王の山中で修業した修験者によって植えられたとも、マタギ(猟師)によって植えられたとも伝えられています。ブナなどの広葉樹林の中にひときわ高くそびえる常緑のスギは、蔵王に入るマタギ(猟師)たちの目印として親しまれてきました。標高約850mという、スギが生育するには過酷な高地の厳しい自然の中で生き長らえてきたこのスギは、幹周りが6.0m、樹高26mで、樹齢700年と推定されています。平成12年には林野庁が全国の国有林から百本の代表的な巨樹を選んだ「森の巨人たち100選」に宮城県内で唯一選ばれ、スキー場を起点にしたトレッキングコースが整備されています。 前烏帽子岳の山麓、みやぎ蔵王えぼしスキー場のゲレンデ脇に立つスギの古木は、蔵王の山中で修業した修験者によって植えられたとも、マタギ(猟師)によって植えられたとも伝えられています。ブナなどの広葉樹林の中にひときわ高くそびえる常緑のスギは、蔵王に入るマタギ(猟師)たちの目印として親しまれてきました。標高約850mという、スギが生育するには過酷な高地の厳しい自然の中で生き長らえてきたこのスギは、幹周りが6.0m、樹高26mで、樹齢700年と推定されています。平成12年には林野庁が全国の国有林から百本の代表的な巨樹を選んだ「森の巨人たち100選」に宮城県内で唯一選ばれ、スキー場を起点にしたトレッキングコースが整備されています。

|

|

|

|

|

|

|

|

毎春、彼岸の頃に濃い桃色の花をつけ、道行く人々の目を楽しませる「根返しの桜」は、推定樹齢600年のエドヒガンの古木です。「種まき桜」として大切にされてきたこの桜の名は、平安時代の文治の役にまつわる伝説にちなんだものです。 毎春、彼岸の頃に濃い桃色の花をつけ、道行く人々の目を楽しませる「根返しの桜」は、推定樹齢600年のエドヒガンの古木です。「種まき桜」として大切にされてきたこの桜の名は、平安時代の文治の役にまつわる伝説にちなんだものです。

―当地に差し掛かった源頼朝率いる鎌倉軍の荷車を曳いていた大きな牛が、突然倒れて息絶えてしまった。あまりの巨体に運ぶことができず、兵たちは仕方なく道端に大きな穴を掘って大牛の亡骸を転がし入れて葬り、墓印に山桜の苗木を植えた。その山桜は、墓に眠る大牛のように大きく育った。土地の人々は、その故事から「牛桜」とか「寝返し桜(寝返して葬ったことから)」と呼んだが、「寝返り」に通じて不吉なことから、後世「根返しの桜」と改めたのだという。 |

|

|

|

|

|

|

|

うっすらと雪化粧をして雄々しくそびえる青麻山と、新雪に包まれた蔵王連峰。写真中央の平地には、西浦B遺跡の発掘調査現場が見えます。青麻山の裾野を流れる松川の運んだ土砂がつくりだした平地(松川河岸段丘)や、その背後に広がる丘(高木丘陵)の上のあちらこちらには、はるか五千年前にこの地でたくましく生きた縄文人の暮らしの跡が静かに眠っています。 |

|

|

|

|

|

|

|

平沢弥陀の杉は、樹高約45m、幹周り約10mという巨木で、樹齢およそ900年と推定されています。明治時代、産科医の がこの地で「だるま講」という安産信仰を広めたことから、地元では「だるま杉」とも呼ばれています。周辺には臨月の妊婦のお腹をかたどったご神体の「だるま塚」や、「村役方、この大杉を永世伐らせないで下さい」と刻んだ「戒石銘(かいせきめい)」など がこの地で「だるま講」という安産信仰を広めたことから、地元では「だるま杉」とも呼ばれています。周辺には臨月の妊婦のお腹をかたどったご神体の「だるま塚」や、「村役方、この大杉を永世伐らせないで下さい」と刻んだ「戒石銘(かいせきめい)」など が建立した数々の石碑が残されています。 が建立した数々の石碑が残されています。

平成20年5月に弥陀の杉の大枝が折れてだるま堂社務所が全壊しましたが、このたび、地元住民の皆さんによる「平沢歴史の郷づくりの会」(佐藤譲会長)が中心となって、弥陀の杉の樹勢回復やだるま堂再建など周辺整備が行なわれることになりました。 |

|

|

|

|

|

|

|

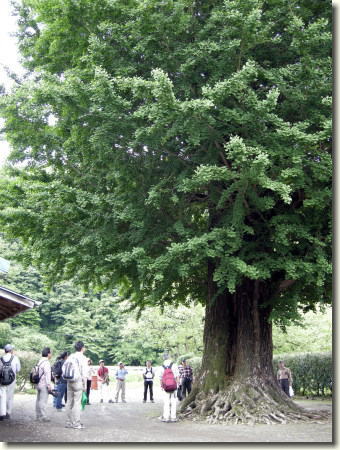

蔵王山麓も桜の季節が過ぎると、新緑の季節となります。「定谷口の公孫樹」は、樹齢およそ600年と推定され、町内一の太さを誇るイチョウです。イチョウと言えば秋の黄葉が印象的ですが、新緑のイチョウも鮮やかで美しく、私たちの目を楽しませてくれます。イチョウの花は雄花、雌花とも葉が開くと同時に開花します。新緑の影に小さな緑色の花を見つけてみましょう。 |

|

|

|

|

|

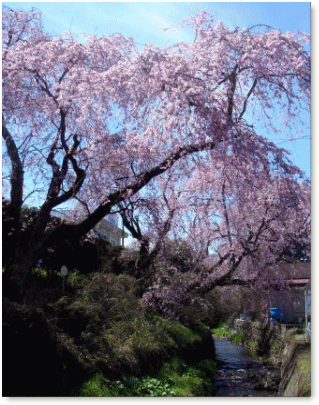

| 平沢小学校の枝垂桜(しだれざくら) |

|

指定保存樹木のページ |

今から90年ほど前の大正時代、平沢小学校の裏を流れる薮川(やぶかわ)の斜面に植えられた4本の枝垂桜は、毎年春になると川を覆うように濃い桜色の花を咲かせます。

春風に吹かれた花びらが川面を流れていく様子は風情があり、蔵王山麓の円田盆地に広がる田園地帯に春の訪れを告げています。 |

|